Marie trägt Hut

Eines morgens wurden wir wieder in unsere Trans-portbox verpackt. Wir sollten kastriert werden. Aua. Da es Anfang Dezember schon ziemlich kalt war, packte Monique

ordentlich Kissen und Decken mit hinein. Das war kuschelig warm. Dieses Mal ging sie nicht mit uns in den Behandlungsraum der Ärztin, sondern gab uns ab. Wollte sie uns jetzt nicht mehr haben? Wir

waren immer – wie ihr lesen könnt – total brav. Dann kann ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern.

Als ich wach wurde, waren wir zu Hause. Benommen torkelte ich aus die Transportbox. Mensch, war die plötzlich groß. Ich musste dringend aufs Katzenklo, aber das war gar nicht so einfach. Der Weg war

enorm lang und ich konnte mich nur mit Mühe auf-recht halten. Alles war verschwommen. Nun stand ich davor. Erst hob ich die eine Vorderpfote, um hinein zu kommen – puh, geschafft. Dann die andere.

Nun hing ich mit dem Bauch auf dem Rand und bekam meine Hinterbeine nicht nachgezo-gen. Ich drehte mein Köpfchen. „Kannst du mir helfen?“, maunzte ich jämmerlich. Sie hob mich sanft in den Sand. Das

tat gut. Aber wie kam ich da nun wieder hin-aus? Gott sei Dank hob sie mich hoch und brachte mich auf meinen Lieblingsplatz. Ich wollte unbedingt ausschlafen. Irgendwann wurde ich wohl wach, hatte

aber keine Lust aufzustehen. Monique hielt mir das Näpfchen mit meinem Lieblingsessen vor die Nase. Ich nahm ein paar Happen und schlief erneut ein.

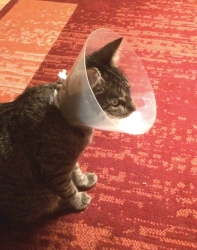

Am nächsten Morgen ging es mir besser. Alles sah wieder normal aus. Ich konnte allein essen und auch aufs Katzenklo. Nur Marie sah etwas merk-würdig aus. Sie trug

jetzt Hut. War das die neues-te Mode? Frauen sind wirklich extravagant, zumal das Ding recht unpraktisch war.

Ich beschnupperte sie. „Wieso trägst du jetzt Hut“, fragte ich verwundert.

„Weiß nicht“, erklärte sie unglücklich. „Ich kann damit gar nicht fressen.“

„Ich helf dir“, sagte Monique und hob Marie hoch. Sie stülpte die Tüte über den kleinen Futternapf. So konnte Mariechen frühstücken. Sie kleckerte ganz schön rum und musste ab-gewischt werden. Putzen

konnte sie sich auch nicht. So übernahm ich ihre Fellpfle-ge. Sie war zwar eine zickige kleine Schwester, aber irgendwie tat sie mir leid. „Wie lange willst du denn noch mit Hut durch die Welt

marschieren?“, fragte ich sie.

„Ich krieg ihn ja nicht ab“, maunzte sie verzweifelt.

„Du musst die Tüte ein paar Tage tragen“, erklärte Monique sanft, „dann ist alles wieder gut.“

Ab jetzt hieß Marie immer Tüte. Unsere Familie fragte: „Wo ist Tüte?“, „Hast du Tüte gesehen?“ Und so weiter. Aber eigentlich musste man gar nicht fragen, denn „Tüte“ war stets zu hören, weil sie

ständig mit ihrem Hut gegen Türrahmen, Stuhl-beine und andere Gegenstände rannte.

Tüte wurde verdammt verwöhnt. Immer half Monique ihr beim Fressen, putzte Tüte, gab ihr Leckerlies und tröstete sie. Mir tat Tüte auch leid und ich versuchte alles, um sie bei Stimmung zu halten. Ich

bin immerhin ihr Bruder – und ich bin ein netter Bruder. Ich konnte mir vorstellen, dass sie mit ihrem Hut nicht gut schlief.

Eines Tages wurde Mariechen wieder in die Transportbox gepackt und weggebracht. Traurig sah ich hinterher. Mich nahmen sie nicht mit. Wohin brachten sie meine Schwester? Ich legte mich resigniert auf

den Teppich im Flur, beobachtete die Ein-gangstü und wartete, wartete, wartete ... Und dann – es dauerte gar nicht lange, kam meine Familie zurück. Mariechen sprang freudig aus der Transportbox

hinaus, gab mir einen Klapps mit ihrer Tatze auf die Nase und rannte zum Futternapf. Sie trug nicht mehr Hut. Juchuuuuuu! Jetzt können wir wieder toben und uns prügeln. Oh, ging es mir gut. Ich liebe

meine Schwester – auch mit Hut.